Politbarometer Dezember II 2024

K-Frage: Merz und Habeck vor Scholz und Weidel – Rückkehrpflicht für Flüchtlinge aus Syrien: Mehrheit plädiert für Abwarten

Inzwischen gibt es vier Bewerber um das Amt des Bundeskanzlers. Alle werden von den Befragten negativ bewertet, wie aus unseren Top Ten weiter unten hervorgeht. Entsprechend uneindeutig ist das Bild: Fragt man, wen man von den Vieren am liebsten als Bundeskanzler/in sehen würde, führt Friedrich Merz (29 Prozent) mit einem knappen Vorsprung vor Robert Habeck (25 Prozent). Danach erst folgt Olaf Scholz mit 16 Prozent, der damit genau so häufig genannt wird wie Alice Weidel (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils „weiß nicht“). Dass Olaf Scholz dabei so schlecht abschneidet, hängt auch an der vergleichsweise schwachen Unterstützung durch die SPD-Anhängerschaft, von der sich lediglich 64 Prozent für ihn, aber 25 Prozent für Habeck aussprechen.

Bei der Beurteilung von Politikerinnen und Politikern nach Sympathie und Leistung („Was halten Sie von?“) liegt Verteidigungsminister Boris Pistorius mit deutlichem Abstand weiter auf Platz eins. Er wird auf der Skala von +5 bis -5 mit einem Durchschnittswert von 2,0 (hier und im Folgenden Vergleichswert aus Dezember I: 2,0) eingestuft. Auf Platz zwei kommt mit 0,8 (0,9) Hendrik Wüst. Dann folgen Markus Söder mit minus 0,3 (minus 0,1), Robert Habeck mit minus 0,4 (minus 0,4), Friedrich Merz mit minus 0,5 (minus 0,4), Annalena Baerbock mit minus 0,8 (minus 0,5), Olaf Scholz mit minus 0,9 (minus 0,7), Sahra Wagenknecht mit minus 1,5 (minus 1,7), Christian Lindner mit minus 1,8 (minus 1,9) und Alice Weidel mit minus 2,3 (minus 2,7).

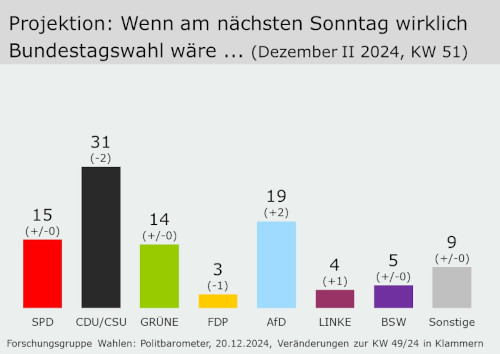

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 15 Prozent (unverändert) und die CDU/CSU auf 31 Prozent (minus 2). Die Grünen lägen bei 14 Prozent (unverändert), die FDP würde 3 Prozent (minus 1), die AfD 19 Prozent (plus 2) und die Linke 4 Prozent (plus 1) erreichen. Das BSW läge bei 5 Prozent (unverändert), die anderen Parteien erhielten zusammen 9 Prozent (unverändert). Darunter ist keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde. Das würde von den politisch wahrscheinlichen Koalitionen für eine Regierung aus Union und SPD sowie für eine Regierung aus Union und Grüne reichen.

Von verschiedenen, den Befragten zur Bewertung vorgelegten möglichen Koalitionsmodellen für die Zeit nach der Bundestagswahl, findet keine eine mehrheitliche Unterstützung. Eine von der CDU/CSU geführte Koalition mit der SPD wird mit 30 Prozent noch am häufigsten als gut bewertet, aber 52 Prozent fänden ein solches Bündnis schlecht (egal: 14 Prozent). Im Oktober gab es für dieses Koalitionsmodell als einziges noch mehr Befürworter (44 Prozent) als Gegner (40 Prozent). Die anderen Koalitionsmodelle - Schwarz-Grün, eine Koalition der CDU/CSU mit der AfD oder die Ampel - werden von noch deutlich mehr Befragten als „schlecht“ bewertet denn als „gut“.

Die zerbrochene Ampelkoalition hatte ein extrem schlechtes Ansehen, die Zufriedenheit mit der Arbeit des Bundeskanzlers liegt nur unwesentlich über ihrem Negativrekord. Dennoch erwartet nur eine Minderheit von 29 Prozent, dass es besser würde, wenn es zu einer von der Union geführten Bundesregierung nach der Wahl käme. 48 Prozent glauben, dass sich dadurch nicht viel ändern würde und 18 Prozent gehen dann sogar von einer schlechteren Politik aus.

Nach dem Umsturz in Syrien erwarten nur 27 Prozent aller Befragten, dass dort jetzt stabile friedliche Verhältnisse entstehen. 63 Prozent glauben das nicht. Nicht zuletzt deshalb sind nur 6 Prozent aller Befragten der Meinung, dass alle syrischen Flüchtlinge, die wegen des Bürgerkriegs nach Deutschland gekommen sind, so schnell wie möglich zurückkehren müssen. Für 27 Prozent sollen das jetzt nur diejenigen, die hier keinen Job haben. 64 Prozent wollen, dass mit der Entscheidung abgewartet wird, bis in Syrien stabile friedliche Verhältnisse herrschen.

Die internationalen Krisen und die ökonomische Entwicklung haben zu einem etwas negativeren persönlichen Urteil über das aktuelle Jahr geführt: Von 2024 sagen 61 Prozent (von 2023 meinten das 66 Prozent), dass es für sie persönlich eher ein gutes Jahr war, 35 Prozent (Vorjahr 31 Prozent) meinen, es war für sie ein eher schlechtes Jahr. Mehr als die Hälfte (58 Prozent) erwartet, dass 2025 so ähnlich ausfallen wird wie 2024, während 29 Prozent dem neuen Jahr persönlich eher optimistisch und 11 Prozent eher pessimistisch entgegensehen.

Informationen zur Umfrage

Archiv

Zeitreihe

Newsletter

Fragetexte

Die Standardfragen (PDF, 105 KB)

Seite zuletzt geändert am 20.12.2024 um 08:26 Uhr